「なら、放っておきます!」患者さんが出した結論に・・(歯と身体)

自然の流れを重視する考え

神様からのプレゼントである身体を

環境や食の立場と絡めて捉えたときに

なるべく人工的なものを避けたいという

文明が極まったときに行き着く考え方?!

2024年10月 遠方の整体院からの紹介で受診

左上6番抜歯後の処置について悩まれての来院

1か月ほど前にレントゲン撮影をしているため

当医院でのパノラマ撮影は控えることにし

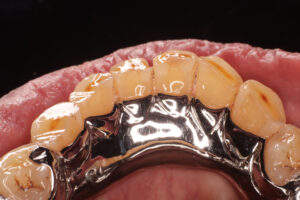

同年の11月に採取したお口の模型をもとに

話し合いをし、体調の問題や波動学の視点

を絡めて「このままで様子見ます!」と

その結論のきっかけになった私の言葉が

「自然界の動物、補綴ってしないのでは?!」

だったようなので、少し気になって

2025年1月に来られた時も、そこに居合わせた

20年ほど抜けた歯の部分を放っている方が

たまたま受付で話し込んでいるのに気が付き

その理由と感想を聞いてみて助言を求めると

一度入れ歯を作って入れてみたけど直ぐに

使わなくなってそれからそのままにしていて

何ら問題は感じていないという話をされて

私が意図的に結論を誘導したのではなく

「それならやはり放っておくことにします。」

となったときの理屈の要点が自然重視では

医療を標榜するものとして物足りなさを感じ

で 現代医療のアロパシー的視点をまじえ

何故、歯の欠損をそのままにしておく事を

是としないかを考えてみたいと思います。

先ほど20年ほど歯の欠損を放っておいた方

の当医院での経過を追ってみると

2016年2月 左下第二大臼歯の唇側に詰めた

プラスチックが外れたと来院され、その時に

歯の欠損をそのままにしている理由を聞き

自然を重んじるというニュアンスとは少し

違うかとは思いましたが、その後衛生指導で

毎月歯の検診に来るときに同部のチェックをし

2024年後半に入ってちょっと様子が変わってきている

と感じられてきたところに今回の患者さんとの

やり取りがあったので、患者さんに了解を取って

お口の状態をチェックする模型を作らせて頂き

改めて歯の欠損が口腔内に微細な問題を作り出し

多少の体への影響が出てくる可能性を感じると

いう内容を本人と一番初めに出てきた患者さんに

説明させていただきました。

ただ、その問題が明らかに処置が必要なもの

あるいは処置をすることで口腔機能の改善や

今後起こりうる諸問題の対処法としてbestか

という問いに対しての考察は推論に等しく

医療者が処置ありきに傾く信念の所在が

放置した結果として起こったであろう現象を

主として見ており、問題が起こらなかったもの

すなわち歯医者への相談及び受診がなく経過し

何ら生活に問題を引き起こしていない症例を

目にすることは少ないからではないかと思います。

私の記憶するところでは、今までの診療において

歯の欠損が周りに全く影響をしていない状態の

口腔内を見たのはほんの1~2回だった気がします。

次に ”修理するはモノを大切にする心なり?!”

という2014年6月1日に投稿した記事の最後に

出てくる東京開業当初からお世話になっていた方

明らかに問題が起きていると思える状態なのに

「嚙むのには不自由感じていません!」

と聞いて目が点になった

こちらの患者さんは25年以上前に歯を喪失し

私から歯周病の問題を聞いていたこともあって

治療より放置という選択肢を取っていたようで

我々、専門馬鹿からすると絶対噛めてない か

体に何らかの問題を抱えていると考えてしまう

歯の植立方向と咬合接触不備による下顎位置異常

に伴う循環系や代謝障害が起きている可能性

模型による口腔外での噛み合わせのチェックを

したときに全く噛む位置が定まらない状態で

やっと噛めそうな位置で安定させようとしても

前後左右にカタカタ音を立てて動いてしまう

咬合の安定不良による求心性の微細な

歯牙接触刺激で誘導される交感神経優位に

なりやすいという懸念が浮かびました。でも

ご本人はそれを感じることなく、しいて言えば

日常生活で問題点は前歯の欠損だという訴えで

それを歯医者の視点で改善した投稿記事((+_+))

2025年3月に検診で来られてそのことを確認

「正直、入れ歯にしたほうが安心ができて良かった

って思ってるけどね!」

と言われるので、異常なる下顎の動きを予想できる

数年で前歯の歯が移動していることを指摘すると

「気になってたけど、前歯は使ってないんだよねぇ。」

この入れ歯の容積が舌や口腔粘膜に与える感覚刺激が

噛む時ではない無意識時の舌と下顎の運動誘発に・・

下の前歯のこれが一番気になるかなぁ~(^_^;)

噛めないであろう状態を噛めるであろう状態に

した結果、顎の異常運動を誘発しているのかも

これまでの2例は歯の欠損に伴う隣在歯の傾斜

次の方は当医院の度重なる処置の提案に

何もしないことを望まれた覇者?!

25年前に当医院の衛生士さんの紹介で来院

とにかく処置を控えて予防を希望されて

20年後の状態で右上の第二大臼歯が下に伸びだし

下のお肉に噛みこむ状態になったことを模型や

写真で説明し、心配であることを伝えると

「何の問題も感じなく噛めますから!!」と

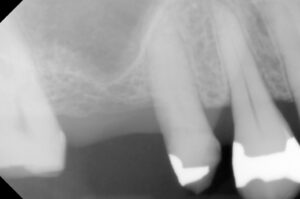

模型やレントゲンからお口の中だけでなく体に

なにがしかの影響があってもおかしく無いと

推測されるのですが、ご本人の意志は固く

食事もちゃんと出来るとは思えないのですが

入れ歯等の処置は極力避けるという姿勢を崩さず

前歯の1本の処置と合わせて慎重対応に徹して

残存時の保存性の向上と維持に努めています。

こんな方の奮闘を見ていると、理論に裏付けされた

歯科医の問題意識が果たして妥当なのか?

何もしないで放っておくという選択肢も

「変化に伴う問題は自分で受け入れる覚悟を!」

がクリアできるのであればそれもありかと・・

ただこんな方も

2014年9月患者さんの紹介で初診受診

問診表に顎関節症と記入があり

左顎が痛いと訴えておられ

レントゲンと口腔内写真から

左下6番の欠損放置で後続の歯が前に倒れ

咬合不全(咬合低位)による顎関節に

持続的な異常圧力が加わっているのと

交感神経優位による不随運動誘発を疑い

顎関節包内の器質的変化か周囲筋の縮動

あるいは、血管内皮系の炎症反応を

起こしていることによる顎関節症を呈し

咬合改善が第一選択になると考えました。

しかし、紹介者の方が当医院の紹介の時に

他の診療所とは違い無理に補綴を進めない

という説明に納得されての来院だった事もあり

年齢と収入の関係も考慮して補綴処置より

運動療法や自前のサプリを選択されました。

2015年11月に同部相当の親知らずの詰め物が外れ

来院されたときに再装着は勧めないと説明するも

ご本人の希望は保存療法一点張りで、改善法は

ヨガやサプリを自分なりに積極応用するからと

再セットすることに しかし

2016年1月 早期再脱落で来院 相談の上

親知らずを抜くという選択はせずに

保険にて金属の詰め物作り直しを希望され

その時はまだ保険診療をしていた手前

通常の片顎印象でパラジウム合金で修復

作り方の問題なのか咬合がうまく付与できず

診療椅子での調整を余儀なくされsetした時の

凍みる感じが強かったのが不安でした。

そのあと数回検診に来られて

同年の10月ころから手足の筋力低下を感じ始め

パーキンソン病を気にし始め、口腔内でも

前歯の差し歯が動き出していることを確認し

過緊張を対処するアドバイスをしました。

2018年2月に来られた時は、年末に突然

起き上がれなくなり慌てて病院に行って

パーキンソン病の診断を受け、典型的な

症状ではないものの投薬を始めたとの報告

口腔内の変化を見てみても咬合の関与を疑い

可能な限り調整をしました。

2019年5月 早々と詰め直した詰め物が外れ

不随運動の激しさを疑いましたが

ご本人の希望に従って調整後にsetし

生活改善の確認をすると

朝4:00起床 9:00~10:30ヨガ

ぞの後公園で散歩がてら自然観察

昼食抜きで 5:00~6:30帰宅夕飯

7:00~読書とパソコン

とかなりハードな生活スケジュール

もっと気を休めるようにとアドバイスするも

前職が教師ということもあって頑なに健康志向

を貫かれていました

2022年に 再度脱落した時には神経の処置をして

歯冠を切り落として咬合干渉を解除させるか

抜歯するかを説明するも、再セット希望

そうこうしてる間に

2024年3月に反対側の右上のブリッジが外れ

単なる合着材の劣化が原因と思われましたが

パーキンソン病や歯ぎしりの問題があるので

入れ歯にする案を提案しましたが、案の定

できるだけのことはして再setに

投薬も増量はされていない様なので

ご本人の性格を考慮しました。

2025年2月 また脱離してきたときはさすがに

再setは遠慮していただき、代わりにお口の

全体の模型を取り直させていただき

「なぜ、反対の上と同じブリッジにしなかったのか?

していたらもしかしたら発症は抑えられたかも・・」

たらればの推論はダメなのはわかりますが

つい、聞こえるようにつぶやく癖が(;’∀’)

この全身症状を自然に流れとして受け入れるには

ご自身の生活環境を考慮するとかなり大変かと

そこで模型を分析する視点が

口腔内からののぞき込みが出来たり

まっすぐに眺めたり

見れない角度から眺めたりすると

いろんな考えが浮かんできますが

さて、正常な咬合って・・

2025年3月 いつもの検診を行う前に

模型を使って今までの十年の流れを振り返り

歯の処置は希望しない理由は、自然尊重で

体に負荷をかけないという発想があるのは

十分理解できるが、そろそろ当医院の考えも

理解していただき、処置のプラン説明をする。

ただ、その処置の根拠となる医学的推論は

アロパシーの範疇を逸脱している可能性が

そうなると、患者さんの問題意識や希望が

時間と費用を使っていくほどのものか?

波動学を応用した視床下部や松果体の

循環不全を気付きや養生法を使って

チチンプイプイ♪よくなぁ~れ の

自然治癒力活用及び病態の受け入れ・諦め

というこの十年と同じことを是とするか

という理解しにくい説明に対し

ご本人の戸惑った表情が物語る

「このままで・・」に棹差す不届きモノ?!

*考察として*

最後に出てくる方の70年余りの経過について

二十歳代で右の上の歯を喪失した後 自費診療で

神経を残した状態でブリッヂにする決断はある意味

恵まれていたと推測できます。咬合回復の目的で

金合金の修復はおそらく今の業界内の知識からも

最高峰だったはずです。にもかかわらず、反対側の

歯牙喪失に対しては放置という選択肢を取り、

歯軸傾斜や顎関節症状からして欠損歯側の放置した

歯科医からすると噛みずらいであろうと考える状態

を酷使していたことが想像できます。

ということは、我々が陥りやすい処置ありきの

治療方針は本当に患者さんのためになっているのか

を慎重に考え直す必要があり、もしかしたら

そのまま放置する、経過を見る、慎重対応する、

介入を控えるという考えも間違いとは言えない?

ただ、パーキンソン病などの厄介な症状が

その放置という決定に起因する可能性も否定は

難しい事もあり、最終的にその問題が患者さんの

生活の質に深くかかわる問題になるのであれば

予防を!という介入行為になるのも頷けます。

「処置をすることがその人の為になるのか?」

という悪魔の証明的思考様式は、自滅行為なので

世のため人のため!という大義名分で言い切るのも

患者さんの不安を軽くするためには・・

だだし、謙虚な姿勢で控えめに!(^_-)-☆